母の最期から、私が受け取ったもの

―生きることと、見送ることのあいだで―

※この記事には、家族の死にまつわる個人的な体験と、それについての私自身の感じ方が書かれています。

別れの形は様々で、今は読むことがつらいと感じる方もいらっしゃると思います。

どうか無理をせず、そっと閉じてください。

心が許すタイミングで出会ってもらえたら、それで十分です。

これは、母とのことを思い出しながら、自分のために残しておきたいと思って書いた記録です。

2025年12月5日、母が旅立ちました。

家に帰れないかもしれない、から始まった時間

母は、長い入院を経て退院しました。正直に言えば、「もう家には帰れないかもしれない」と思われていた状態でした。

けれど家に戻った母は、自分の足で歩き、ご飯の用意をし、洗濯をし、父と一緒にタクシーで買い物に行き、散髪や眉毛カットにも出かけ、週に三回はデイサービスで体操をして、美味しいご飯を食べていました。

「今日も楽しかった」「ご飯美味しかったよ」

それが、母の口ぐせでした。

母という人

母は強い人でした。

20数年前、ステージIVの癌が見つかりました。

手術も抗がん剤もできない厳しい状況の中、放射線治療だけの選択肢。

それでも母は、そこから20数年、生き抜きました。

何度体調を崩しても、何度倒れても、そのたびに立ち上がってきた人でした。

そして辛抱強い人でした。

昔の人そのまま、父についていくタイプの人。

弱音を吐かず、じっと耐える人でした。

父が脳梗塞になり、一時は人格まで変わったように見えた時期がありました。

母はかなりしんどかったはずです。それでも、弱音を吐かずにじっと支え続けていました。

私が第一子を産んだあと、精神的にとても不安定になったことがあります。

それまで「いい子」で過ごしてきた長女気質の私が、初めて母に理不尽な言葉をぶつけました。

自分でも悲しく、情けなく、でもどうしようもなかった。

そんな私を、母はただ黙って受け入れてくれました。

息子たちが小さかった頃、夏休みには私の子ども3人と弟の子ども3人、孫6人を1ヶ月以上預かり、父と一緒に毎日川遊びに連れて行き、6人分のご飯を作ってくれていました。

賑やかな笑い溢れる夏休みだったと思います。

その頃の母は60代、多分今の私より少し上だったのではないかと思います。

今の私なら、そんな体力と気力もない、きっと。

孫たちが帰るときには、川に向かって大泣きしていたこと。

でも「ほっとできる」とも言っていたこと。そんな母の姿を思い出します。

やっぱり母は強いなあと、しみじみ思います。

そしておしゃべりが好きな人でした。

デイサービスでも、年金を下ろしに行っていた銀行でも、いろんな人といろんな話をしていたそうです。

母が亡くなったあと、その銀行に行きました。

窓口の方が母のことを覚えていてくれて、訃報を伝えると、その場で泣いてくださいました。

母の料理

両親のことが不安になった頃、火事の心配もあり、安否確認も兼ねて、宅配のお弁当をとる提案をしました。

それを伝えても、両親ともいい顔はしません。

少しでも両親の負担が減ればと思っていました。

そして、毎日誰かが訪ねてくれる、それだけで私は自分の不安を解消できると思っていました。

両親が渋っているそんな時に、母が作ってくれた筑前煮を食べました。

それが美味しくて美味しくて、泣けてきました。

夫や子どもたちがいる前で、「美味しい」「お母さんごめん」と大泣きしてしまいました。

すると母は「そうやろ、お母さんの料理は美味しいねん」と言います。

自分で料理を作って食べたいかと聞くと、「そうや」と言います。

父も母の料理しか食べません。

それを見た私は、お弁当の提案をしたことを反省しました。

娘として抱えていた、言えなかった気持ち

この数年、私は自分が楽しく過ごしている話を、母にあまりできずにいました。

旅行に行ったこと、きれいな景色を見たこと。

それを話すたびに、「自分だけが楽しんでいる」そんな後ろめたさが、どこかにありました。

特に、母が入院していた間は、その気持ちが強くなっていました。

母は年金暮らしで、経済的に余裕があるわけではありませんでした。

私は時々助けてはいましたが、十分だったとは言えない、そんな思いも心の中にありました。

入院費と、家族で選んだ支え方

三ヶ月に及ぶ入院。高額療養費制度はあっても、医療保険には入っていなかった両親にとって、その負担は決して軽いものではありませんでした。

父は「毎月少しずつ返す」と言いましたが、それが楽ではないことは、誰の目にも明らかでした。

私は夫と話し合い、この入院費をこちらで引き受けることにしました。

弟にも協力してもらい、「きょうだいで一緒に支払った」と親に伝えられる形にしました。

支払いを終えたとき、母は本当に喜んでくれました。

後日、デイサービスの職員さんから、こんな話を聞きました。

「娘たちが払ってくれたから、もう入院なんてできへん。元気でおらなあかん」そう言って、笑っていたそうです。

彼岸花の景色

母が入院中、帰省したときのこと。

母の部屋から、綺麗な彼岸花が見えました。

いつも私が帰省するのは夏なので、こんな景色を見るのは初めてでした。

こんな綺麗な景色を母は見ていたのか、と思うと同時に、もう一度家に戻ってきて、ここからの景色を見てほしい、とも思いました。

母は家に戻ってきました。

あの景色を、また見ることができたんだね。

今はそう思って、ほっとしています。

自分の幸せを、話せるようになった日

入院費のことがあってから、私は夫と紅葉を見に行った話を、自然に母にできるようになりました。

母はその話を、今度はデイサービスの職員さんに、嬉しそうに話していたそうです。

「ええ人と結婚できて、娘は幸せや」

その職員さんは、紅葉のある場所で、ディサービスのお迎えの車を停めて、母の写真を撮ってくれました。

その写真を、私はお通夜の日に受け取りました。

写真の中の母は、柔らかいオレンジ色の帽子をかぶり、可愛い笑顔でした。

穏やかな表情で、赤く色づいた木々の中に立つ母。

今も、心に残っている一枚です。

この姿を見ていたら、「帽子よく似合ってるよ、可愛いよ」と私は伝えていたことでしょう。

そしたらきっと母は「そやろー。みんなにそう言われるんよ、似合ってるやろー、お母さんは何着ても可愛いねって言われるんよ」ってきっと言ってたと思います。

私は帽子が大好きです。

母がこんなに帽子が似合うのなら、母にもひとつ選んであげたらよかったなあと、それが今の小さな心残りです。

今になって思います。

もっと自分の楽しい話をしていてもよかったのかもしれない。

母は、そんな話も喜んで聞いてくれていたのではないか、と。

10年続いた電話

母との電話やメールは、入院が増え始めた10年ほど前から続いていました。

私にとっては安否確認でもありました。

母は孫たちの誕生日もしっかり覚えていて、毎年電話をくれていました。

私の誕生日にも電話がありました。

先月、61歳になったときのことです。

「おめでとう、もう61歳になったんやな、そんな歳になったかー」と言っていました。

それが、母からもらった最後の誕生日の電話になりました。

2年ほど前からはメールができなくなり、電話だけになりました。

母は留守電にも声を残してくれていました。

「おはよう」「今日は○○食べたよ」「元気ですよ」「体操行ったよ」「楽しかったよ」

内容はいつもほぼ同じ。いくつものその声が残っています。

今も私は、その留守電を何度も聞き返しながら、スマホに向かって「おはよう」と言っては涙しています。

最近、昨年の留守電を聞き返していて、ふと気になる言葉がありました。

「聞こえるようになったね、よかったね」

何のことだろう、母のスマホの調子が悪かったのかな、と思い巡らしていたら、思い出しました。

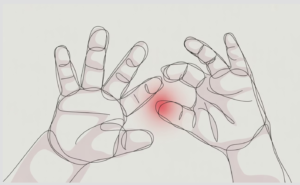

昨年、私は突発性難聴になり、一時耳が聞こえなくなったことがありました。

回復したことを伝えた私の留守電に、母が返事をしてくれていたのです。

私が母を心配していたように、母も私を心配してくれていた。

今になって、そのことに気づきました。

母が選んだ最期

母は、亡くなるその日のお昼にも、私に電話をくれました。

「お昼ご飯食べたよー元気にしてるでー」といつもの声。

その数時間後にいなくなるなんて思ってもいませんでした。

そしてその夜、晩御飯の用意をして、立ち上がった、その瞬間。ふらりと倒れました。。

父がそばにいました。そのまま、戻ってくることはありませんでした。

翌日、実家に戻ると、テーブルの上にはまさに食べようとしていたコロッケが2つ、他にもおかずが3種類並んでいました。

きっと母は今頃、コロッケを食べられなかったことを悔しがっているんじゃないかと思います。

だから私が代わりに食べました。

死亡確認は病院でしたが、本当の最期の場所は、母が戻りたかった家でした。

「生き切った」ということ

あとから、「もっと何かできたのではないか」という問いが浮かびました。

けれど私は、こうも思うのです。

母は、回復したのではなく、「完結」に向かう時間を生きていたのではないか、と。

「もう家には帰れないかもしれない」と言われた人が、家に戻り、自分の足で歩き、自分の手で暮らしを取り戻した。

好きなものを食べ、身なりを整え、人と関わり、笑い、時には口喧嘩もして、「今日も楽しかった」と言って眠りについた。

それは「元に戻った」のではなく、残された時間を、母なりに生き切っていたのだと思います。

命を延ばすことと、その人らしく生き切ることは、必ずしも同じではない。

もし意識のない時間が続いていたら。

それは、母にとって幸せだったのだろうか。

この問いに、正解はありません。

ただ、母の顔を見たとき、私は自然に思えたのです。

闘ったあとの顔ではなかった。

苦しんだ顔でもなかった。

役目を終えた人の、穏やかな顔でした。

「楽だったんだな」と。

間に合わなかったけれど、後悔はなかった

私たち子どもや孫は遠方に住んでいて、間に合うはずもありませんでした。

車で十時間近くかけて着いたとき、母は白い布をかけられて、静かに横たわっていました。

その顔は、とても穏やかで、ふっくらとして、眠っているかのように綺麗でした。

「お母さん綺麗なお顔やね」と心の中でつぶやいていました。

きっとお空から母はこう言うでしょう。

「みんなによく言われるんよ」って。

母が残してくれたもの

金曜日の夜の急逝。

土曜日にお通夜、日曜日にお葬式。

お通夜の日、

ヘルパーさんが「本当は翌日の体操教室の日に渡すつもりだったんです」と、

手編みのアームカバーを持ってきてくださいました。

そして、デイサービスで楽しそうに過ごしている笑顔の母の写真と一緒に。

母はそのアームカバーをつけて、天国に向かいました。

お葬式の日、私と一緒に住んでいる長男、神奈川から次男、スウェーデンから三男が、そして弟の子どもたちの娘たちが、みんな横一列に並びました。

孫代表の私の長男が、おばあちゃんに向かって挨拶をしました。それを聞きながら涙が溢れてきました。

孫たちは日曜に帰り、そのあと数日、私と夫、弟夫婦、そして私の三男で、銀行や区役所、母の部屋の片付けをしました。

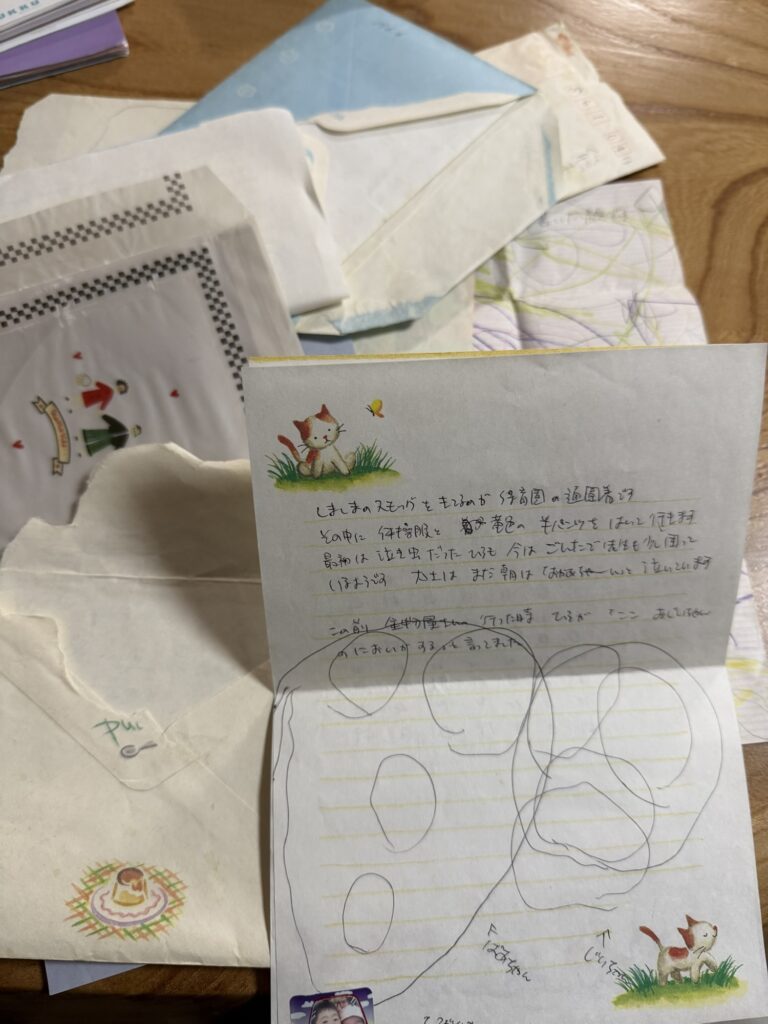

母の部屋のタンスから、私が毎月送っていた手紙が出てきました。

育児に奮闘している当時の私の様子がよくわかります。

寝ぐずりしている三男のこと、まだまだ甘えたい次男のこと、甘えたいのに我慢している長男のこと。

母は、私の言葉を、ずっと大切にとっておいてくれていました。

残された父が、仏壇に手を合わせられるように整えて、帰りました。

父は言葉の少ない人です。

でも、最期の母の姿を前に、名前を呼び、こう言っていました。

「ありがとう、ばいばい、もう喧嘩でけへんな」

母はきっと、私たちに迷惑をかけないように、そして何より、私が後悔しないように、その日を選んでくれたのだと思っています。

母を支えてくださった方々へ

母を支えてくださったケアマネさん、訪問看護師さん、ヘルパーさん、デイサービスの皆様。

遠くに離れて暮らす私たちの代わりに、両親の暮らしを支えてくださったこと、心から感謝しています。

本当にありがとうございました。

これは、私の記録

これは、私と母のあいだで起きたことを、自分のために書き残したものです。

どんな最期にも、その人だけの背景があります。

穏やかだった別れも、苦しかった別れも、突然すぎた別れも。

それぞれに、それぞれの人生があった、ということだと思います。

静かな対話として

もし、この文章を読んで、何か思い出したことがあれば。

無理に言葉にしなくてもいいと思います。

そっと胸に置いておくだけで、十分です。

この記事を書きながら、仕事に行く電車の中で涙が止まらなくなっています。

顔を上げることができずにいます。

電車を降りても涙が溢れてきて、持っていた日傘を深くさして、傘の中で泣いていました。

その時、ふと思い出したことがありました。

次男が大学入学で家を離れたとき。

入学式の帰り道、次男に声をかけると溜まっている涙が落ちてしまいそうで、そっけなく「じゃあね、気をつけてね」とだけ言いました。

その後、帰りの高速バスの時間まで2時間ほど、傘を深くさして道を歩き回っていました。

あの時も、傘の中で泣いていたんだな、と。

お母さんありがとう。

お母さんの強さ、優しさは、ずっと私の生きる糧になります。

たくさんの愛と時間をありがとう。

おしゃべり好きな母は、きっと今頃天国でおしゃべりしてることでしょう。

これからはお空の上から私たちを見守ってください。

帰省を終えた帰りのフェリーの上。

見上げた夜空には星がキラキラ輝いていました。

きっと母がそのひとつの星になったんだろうな。